イラスト描くのが「遅い」悩みを解決!速く描くための練習法と時短テクニック

※当サイトでは広告・アフィリエイトを利用しています。本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。

この記事はプロモーションを含みます。

「イラストを描き始めたけど、1枚仕上げるのにものすごく時間がかかってしまう…」

「周りの人はもっと速く描いているのに、どうして自分はこんなに遅いんだろう?」

「もっと効率よく、スピーディーにイラストを完成させたい!」

イラスト制作に取り組む中で、こんな風に「描くのが遅い」という悩みを抱えていませんか?

SNSで他の人が次々と作品をアップしているのを見ると、焦りを感じたり、自分のペースに自信が持てなくなったりすることもあるかもしれません。

急いで描こうとしても、かえってミスが増えて修正に手間取ったり、納得のいかない仕上がりになったり…。

「速く描きたい」という気持ちとは裏腹に、なかなか作業が進まないというのは、実は多くの人が経験する悩みです。

この記事では、そんな「描くのが遅い」という悩みを持つあなたに向けて、なぜイラスト制作に時間がかかってしまうのかという原因を分析しています。

初心者の方にも分かりやすく、そしてできるだけ具体的に解説していきます。

- 速く描けるようになるための具体的な練習法のステップ

- 作業スピードを上げるためのツール活用法や時短テクニック

- SNSとの上手な向き合い方

この記事を読むことで、あなたに合ったスピードアップの方法が見つかり、もっと楽しく、そして効率的にイラスト制作に取り組むためのヒントを得ていただければ幸いです!

- 1. 1.「イラスト描くの遅い…」は才能じゃない!時間のかかる“本当の”原因とは?

- 2. 2.【ステップ別】イラストを速く描けるようになる!具体的な練習法と意識改革

- 3. 3.【ツール&テクニック編】作業スピードを上げる!具体的な時短術と効率化アイデア

- 4. 4.【SNS投稿との向き合い方】「速さ」と「完成度」のバランスはどう考える?

- 5. 5.【体験談】私が「描くのが遅い」を改善するために試したこと・効果があったこと

- 6. まとめ:焦らず着実に!自分に合ったスピードアップ法を見つけて、もっと楽しく描こう!

1.「イラスト描くの遅い…」は才能じゃない!時間のかかる“本当の”原因とは?

「自分は描くのが遅いから、イラストに向いていないのかも…」もしあなたがそう思っているとしたら、それは少し早い結論かもしれません。

描くスピードは、生まれ持った才能だけで決まるものではなく、技術、経験、そして作業の進め方に大きく影響されます。

まずは、なぜ自分の作業に時間がかかってしまうのか、その原因を具体的に探ってみましょう。

原因1:描き慣れていない、基礎的な画力・知識不足

描いたことのない形やポーズは時間がかかるものです。

簡単そうに見えるモチーフでも、実際に描こうとすると「あれ、どうなってるんだっけ?」と手が止まってしまうことはありませんか。

新しいキャラクターを描く時や、普段描かない複雑なポーズに挑戦する時は、特に時間がかかりやすいです。「頭の中で形を正確にイメージできるか」「それをスムーズに手で再現できるか」が、描く時間に直結します。

人体の構造やパース(遠近法)の理解が浅いと、キャラクターのバランスが悪くなったり、背景との整合性が取れなかったりして、何度も描き直すことになります。

線に迷いがあると、一本の線を引くのにも時間がかかり、消しては描いてを繰り返してしまいます。

簡単な形状でも描き慣れていないと時間がかかる

絵を描くのに時間がかかるのは事前の練習不足にも大きな要因があります。

「表面上の判っている」で終わるのと「理解、認識」をしていることは別物です。

さて、ここに1本の線があります。同じように1本の線を描いてくださいと言われた場合、殆どの人が問題なく描けると思います。

次に三角形と、四角形を用意しました。これも先ほどと同じように描いてみてくださいと言われた場合、これらも素早く描けるため問題にはならないと思います。

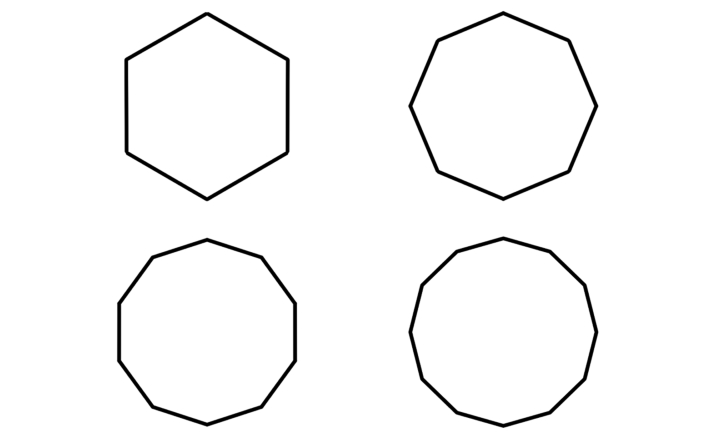

更に正六角形、正八角形、正十角形、正十二角形と徐々に角数を増やしていくと、形状としては単純なはずなのに慣れていない形状なので徐々に描くのに予想以上に時間がかかってくるはずです。

形をすぐに思い出せるかで描く時間が変わってきます。

描き慣れていないと普段のイラストでも迷ったり、形がわからなかったりして考えているうちに時間が浪費されていきます。

上図は平面なのでまだ描きやすいですが、立体的に描こうとすると奥行きという情報量が増えるため、平面で描くよりも難しくなります。

情報量が増えるほど普段の練習量による差は出てきやすくなります。

練習当初は確かに絵を描く速度は遅いかもしれませんが、描きたい絵を何度も描くことで徐々に慣れて絵を素早く描けるようになります。

単純な答えではありますが、とにかく練習をしなければ、絵を速く描くことは出来ませんし上手にもなりません。

原因2:迷いが多い、作業プロセス・段取りが非効率

資料を見ずに描こうとしている

資料を見ずに描こうとしていませんか? 「だいたいこんな感じだったはず」と記憶や想像だけで描こうとすると、結局「なんか違う…」となり、何度も描き直す羽目になります。

- 思い込みで描くため、本来必要なものが描かれていない(装飾品に多い)

- イラストのクオリティが下がりやすい(違和感のある形状になる)

- あとの修正になるほどイラストの修正に大幅な変更が必要になる(線画や塗りレイヤーの修正が必要になる)

私もよくやってしまう失敗ですが、最初に数分かけて資料を探す手間を惜しむと、後で何倍もの修正時間が必要になることが多いです。

ネットで調べたりすることで気軽に見つけられる情報もありますが、特定の情報を知りたいときは書籍を利用すると、整理された詳しい情報をすぐに学ぶことができるようになります。

なお、紙媒体で買いすぎると本棚が埋まるので買い過ぎには注意が必要です。

ラフ(下書き)があいまいなまま線画を描き始める

ラフ(下書き)が曖昧なまま線画に進んでいませんか?

ラフの段階で構図やキャラクターのポーズ、表情などがしっかり固まっていないと、線画や塗りの工程で「やっぱりこうじゃない…」と大きな手戻りが発生し、時間を大幅にロスします。

次に何をすべきか作業の段取りを考えていない

作業の段取りを考えていますか?

何から手をつけるか、どの順番で作業を進めるか、といった計画がないと、あちこち手をつけては中途半端になったり、無駄な作業が増えたりしがちです。

最初にイラストの構成を全く考えずに描き始めた場合、「何か違う」とか「こうじゃなかった」というのがある程度作業が進んだ状態で発生し、大幅な描き直しになったりしやすいです。

原因3:お絵描きソフト・ツールの使いこなし不足や環境の問題

ショートカットキーを使っていない

ショートカットキーを十分に使えていますか?

[元に戻す]、[やり直し]、[保存]、ツールの切り替え、レイヤー操作など、使用頻度の高い操作を毎回メニューから選んでいると、それだけでかなりの時間をロスしています。

右手・左手デバイスを活用しているか?

便利なデバイスを活用できていますか?

右手・左手デバイス(CLIP STUDIO TABMATEなど)や多機能マウス、ペンタブレットのボタン設定などを自分用にカスタマイズして使いこなせていますか。

これらは作業効率を大きく左右します。

右手・左手デバイスを活用せずにイラストを描いていると、ペンやマウスの移動距離が増えるため絵を描く時間よりも選択する時間が長くなってしまう可能性があります。

キャンバスを拡大しすぎている

キャンバスを拡大表示しすぎていませんか?

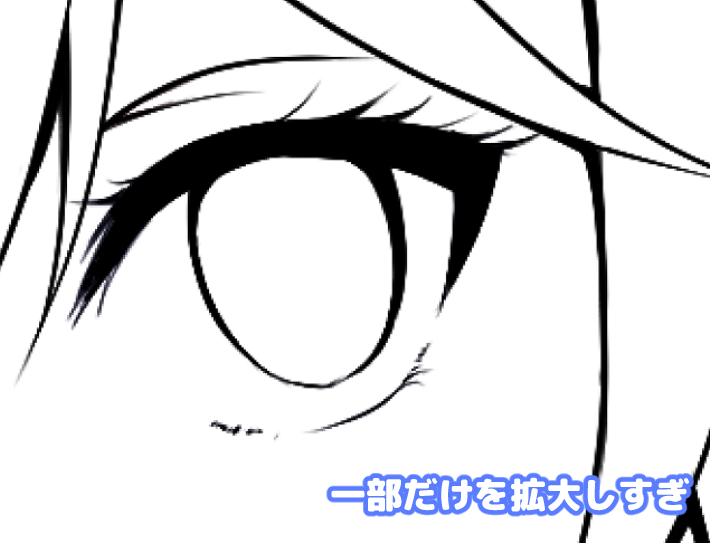

デジタルイラストの悪い点として 細かい部分を描こうとして極端に拡大表示したまま作業を続けてしまうことが多々あります。

拡大してイラストを描いているとイラストの全体像を見失い、手はたくさん動かしているのに作業全体としては遅々として進まない、また部分部分しか見ていないのでイラストのバランスが大きく崩れているという状態になりがちです。

特に目や髪の毛といった箇所で私は拡大する癖があった。その結果、キャラクターの目だけを延々と描き直して時間を溶かすことがよくありました…

下書きから線画を描いているだけなのに何故か時間がかかってしまうという場合は一度、キャンバスの表示倍率を見直してはどうでしょうか?

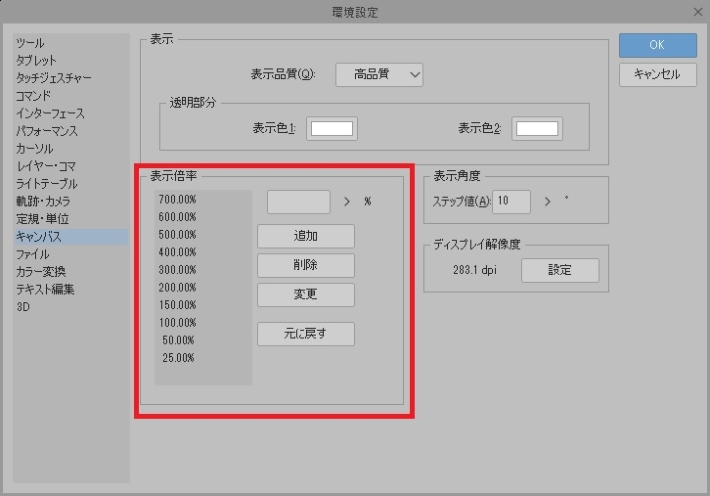

CLIP STUDIO PAINTの場合は「ファイル」⇒「環境設定」⇒「キャンバス」⇒「表示倍率」からキャンバスの表示倍率を変更することが出来るため、強制的に拡大出来なくすることが可能です。

要因①:目や指といった細かい所を描くのに拡大をしてしまう

要因②:拡大しないと線がブレるため(綺麗な線を描こうとしたため)

要因③:ディスプレイが小さいまたは画面から離れている(細かな場所が目視出来ない)

要因④:ディスプレイ領域に対してペンタブレットが小さい(ペンが敏感に反応する)

要因①:目や指といった細かい所を描くのに拡大表示をしてしまう

極端に一部だけを拡大表示をして描くと手は動かしているのに大して描いていないという状態になります。

絵を描く速度が低下し、イラストが完成するまでの時間が長くなります。

また、拡大表示をしすぎると一部分しか見えていないため、イラスト全体のバランスが取れていない場合もあるため注意が必要です。

しかし、目はイラストとして重要なポイントでもあるため、ある程度は描きやすい状態で描くことをオススメします。

それでも、「両目」が見えるくらいの表示倍率に抑えるのが良いと思います。

拡大表示をして描いている時は絵の全体が見えるようにプレビューやナビゲータ機能等をを用いながら描くと絵のバランスを取りながら描くことが出来ます。

要因②:拡大表示しないと線がブレるため(綺麗な線を描こうとしたため)

下書きから線画を描く場合に表示倍率が100%で描けるようになると作業速度が、非常に速くなります。

いきなりだと難しいので表示倍率は200~300%程度からまずは描き始めるのが良いと思います。

要因③:ディスプレイが小さいまたはディスプレイから離れている(細かな場所が目視出来ない)

ディスプレイが小さいと作業領域がどうしても狭くなってしまうため、キャンバス以外のウィンドウも小さく表示され作業性が落ちます。

そのため、イラストを拡大すると見やすくなるので拡大してしまい、一部分でしか作業していないためイラストを描くのに時間がかかってしまいます。

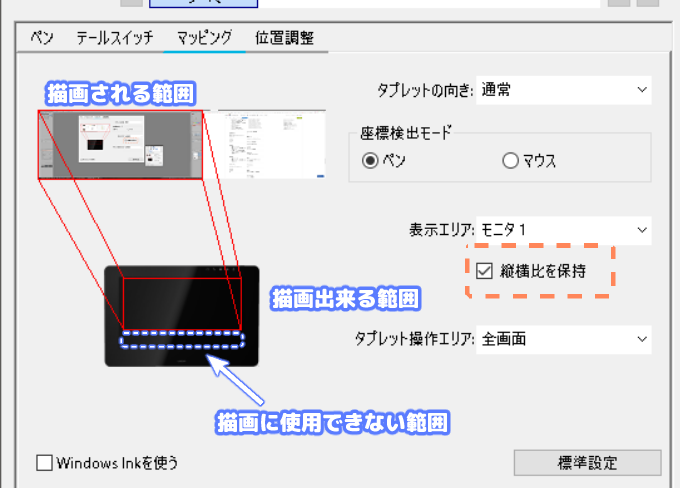

要因④:ディスプレイ領域に対してペンタブレットが小さい(ペンが敏感に反応する)

ディスプレイの解像度が大きいのに小さな板タブレットを使用すると、ペンが敏感に反応するため線がブレやすくなり、ペン自体は少ししか動かしていないのに画面上では大きくカーソルが動いてしまう。

ペンタブレット描画範囲とディスプレイの表示領域が1:1になるため、解像度の大きいディスプレイになるほど、ペンタブレット上で少し動かすとディスプレイのカーソルが大きく動くようになります。

代わりに、小さな移動距離で一気に線を描くことが出来るため速く描けるという利点はありますが、鋭敏な動きに慣れる必要があります。

イラストを描いている作業環境は適切か?

PCやタブレットのスペック、モニターサイズは適切ですか?

PCの動作が遅い、モニターが小さくて細部が見づらい、板タブとモニターのサイズ比が合っておらずペンの動きが過敏すぎる、といった環境も、作業効率を低下させる原因になります。

いくら自分が効率よく動こうとしても作業環境のせいでストレスが発生しているとどうしても遅くなってしまいます。

原因4:完璧主義で手が止まる・こだわりすぎ

何度も同じ箇所を描き直す

一本の線に納得がいかず、何度も描き直していませんか?

もちろんクオリティを求めることは大切ですが、完璧を求めすぎるあまり、なかなか次に進めないのは考えものです。

特にラフ画に対して忠実に線を引き直したりしていると、思った以上に時間がかかってしまいます。

また、思ったように作業が進んでいないため、やる気が徐々に低下してしまいます。

ラフをもとに線画を描く場合はラフ画を補助線と割り切って大体似たような感じになれば良いくらいで進めましょう。ズレて当たり前くらいに思ってイラストを描くと気が楽です。

代わり映えのしない構図

「失敗したくない」という気持ちが強すぎて、新しい表現や難しい構図に挑戦するのをためらっていませんか?

守りに入ってしまうと、上達の機会も描く楽しさも減ってしまいます。

また、いつもと同じ構図になってしまうと新しい描き方をしないので、ある日突然、新しい構図を描かないといけないときに描けずに苦労することがあります。(特に同人誌を描いてると強く思います。)

原因5:集中力の低下・モチベーションの波

休憩をせずに書き続けている

休憩なしで長時間ぶっ通しで描いていませんか?

人間の集中力には限界があります。無理して続けても効率は落ちる一方です。

特に締め切り一歩手前は、休むことなく描いている人も多いと思います。休まずに描いていると集中力も低下し、何を考えているのかよくわからない状態になっていくので注意が必要です。

イラスト以外のことに意識が向いている

作業中に他のことに気を取られていませんか?

SNSの通知、動画サイトなど、誘惑は多いですよね。

イラストを描く以外のことに意識が向いていてはどれだけイラストを描く速度が速くても他の作業をしているため遅くなります。

イラストを描くモチベーションが低下

そもそも「描きたい!」という気持ちが薄れていませんか?

モチベーションが低い時は、どうしても筆が進みにくいものです。

モチベーションが低いので描くということ自体に抵抗が出ているで描くことができない場合もあります。

2.【ステップ別】イラストを速く描けるようになる!具体的な練習法と意識改革

描くのが遅い原因が見えてきたら、次は具体的な対策です!ここでは、イラストを速く描けるようになるための練習法や意識改革のステップをご紹介します。

Step 1: まずは「描くこと」に慣れる!量をこなすための時短練習法

「描き慣れていないから遅い」という課題には、やはり「描く回数」を増やし、描くこと自体への抵抗感を減らすことが有効です。

時間をかけて一枚を仕上げるのも大切ですが、ここでは短時間で多くの線を描く練習を取り入れてみましょう。

時間制限クロッキー/ジェスチャードローイング

人物や動物の写真、実際のモデルなどを見て、1ポーズあたり30秒~5分程度の短い時間で、全体の動きやシルエット、主要な流れを捉える練習です。

細部は気にせず、勢いや量感を素早く描くことを意識します。

クロッキーの練習をするならPOSE MANIACSがおすすめです。

図のようなポーズをした人物図が色々と表示されます。また指定した時間ごとに図が切り替わっていくので指定時間内にどれだけ形をとらえて絵を描けたのかを確認することができます。

※綺麗な絵を描くのではなく、形をとらえることに集中してください。

図形トレーニング

線や円、三角、四角といった基本的な図形を、様々な角度から、よれずに、正確かつスピーディーに描く練習も、ペンのコントロール力を高めるのに役立ちます。

これらを組み合わせて立体(立方体、円柱、球など)を描く練習に繋げると、パース(遠近法)の感覚も養われます。

「とにかく描く」習慣

最初は上手く描けなくても大丈夫。

「今日は5分だけ落書きする」というように、とにかく毎日少しでもペンを持ち、紙や画面に何かを描く習慣をつけることが、描くことへのハードルを下げてくれます。

Step 2: 「迷い」を徹底的に減らす!資料収集・ラフ作成・段取りの重要性

描いている途中で手が止まってしまう「迷い」の時間を減らすことが、スピードアップの大きな鍵です。

絵を描くことに慣れてくることでのスピードアップもありますが、すべてのものを描くのに慣れるのは難しいです。

描きたいものの資料を集めよう

少しでも曖昧なポーズ、服装、小物、背景などを描く場合は、面倒くさがらずに必ず写真や実物などの参考資料を用意しましょう。

- 画像検索をする

- フリーの素材サイトを見る

- CLIP STUDIO PAINTなら素材自体をDLする

- 参考書籍を確認する

資料としてトレースやパクりが許可されているもの以外をトレースしたりパクったりするのは御法度です。

「使う前の自分」が「これどうなってるんだろう?」と疑問に思ったであろう箇所は、資料を見ることで解決できます。

思い込みで描いて後で大幅に修正するより、最初に資料を見る方が結果的に圧倒的に速く、かつクオリティも上がります。

CLIP STUDIO ASSETSのような素材サイトも賢く活用しましょう。(※著作権には十分注意し、トレースや模倣が許可されているもの以外をそのまま使うのは避けましょう)

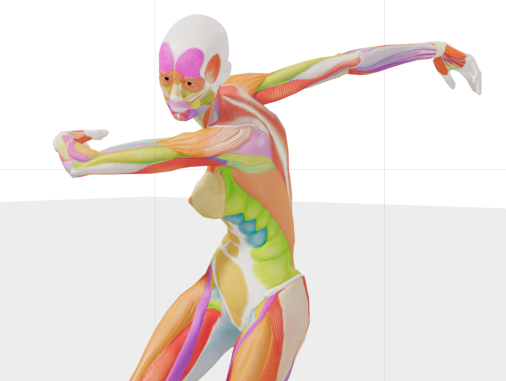

最近は高品質な3D素材も非常に多くなってきたので、頑張ってゼロから自分で描かなくても3Dデータを活用することで、欲しい向きや角度で絵を描くことができるようになっています。

ラフ画(下書き)の精度を上げる

ラフの段階で、構図、キャラクターのポーズや表情、パース、主要な要素の配置などをしっかりと固めておきましょう。

「このラフなら線画に進める!」と自信が持てるくらいまで詰めておくと、その後の工程での迷いが格段に減り、手戻りも少なくなります。

複数の線がぐちゃぐちゃに重なっている箇所は、あとでどの線を通して描けば良いのかが判らなくなるため、ラフの段階でどの線を利用するのか整理しておきましょう。

ラフ画が終わったら色を置く

ラフが描き終わったら、線画を描く前にイラスト全体におおまかな色を配置してみましょう。

白黒で見た場合と色を実際に置いた場合とで色の境界線がハッキリとするので線画の時は良かったのに色塗りをした瞬間に思ってたのと違うというイメージ差をラフの段階で見つけることができます。

線画が終わった後で描きなおすのは非常に手間なので最初の段階で対処できるようにしましょう。

作業の段取りを考える

1枚のイラストを仕上げるために、どの工程にどれくらいの時間をかけるか、どの順番で作業を進めるか、といった大まかな計画を立てるだけでも、無駄な作業を減らし、スムーズに進められます。

Step 3: 「描き直し」を激減させる!正確なアタリと図形・パースの基本理解

何度も線を引き直すのは、時間がかかる大きな原因の一つです。できるだけ一発で納得のいく線が引けるように、基礎的な理解を深めましょう。

アタリの重要性を再認識する

キャラクターや物体を描く前に、簡単な図形(〇△□や、それを組み合わせたもの)で大まかな形、バランス、動きの方向性(アタリ)を取る習慣をつけましょう。

正確なアタリは、その後の線の精度を大きく左右します。

複雑な形も「図形」で捉える

人体や複雑な機械なども、最初は大きな図形の集合体として捉え、そこから徐々に細部を描き込んでいくと、バランスが崩れにくくなります。

ダテナオト先生考案の「2次元デッサン」も、この「図形化して捉える」という考え方を効果的に取り入れた練習法です。

デッサンとしての描き方を学びつつ、2次元イラストも同時に描いていくため、効率よく人物のイラストを描く方法について学習することが出来ます。

パース(遠近法)の基本を理解する

奥行きのある空間や立体的なキャラクターを描くためには、パースの基本的な知識が不可欠です

まずは1点透視や2点透視といった簡単な理屈を理解し、アイレベルや消失点を意識して描く練習をしてみましょう。

3.【ツール&テクニック編】作業スピードを上げる!具体的な時短術と効率化アイデア

日々の練習や意識改革に加えて、お絵描きソフトの機能や便利なデバイス、デジタルならではのテクニックを賢く使うことでも、描画スピードは大きく向上します。

CLIP STUDIO PAINT(お絵描きソフト)の便利機能をフル活用しよう!

多くの方が使っているであろうCLIP STUDIO PAINT(クリスタ)には、作業を効率化するための機能がたくさん搭載されています。これらを使いこなさない手はありません。

- ショートカットキーの徹底活用とカスタマイズ:

使用頻度の高い操作(元に戻す、保存、レイヤー操作、ツール切り替えなど)は、キーボードショートカットで実行するのが基本です。

さらに、自分が押しやすいキーにショートカットを割り当て直す「カスタマイズ」も行いましょう。 - クイックアクセス・コマンドバーの最適化:

よく使うツール、アクション、メニューコマンドなどを登録しておけば、ワンクリック(またはワンタップ)で呼び出せます。

自分の作業に合わせて最適化しましょう。 - オートアクションで定型作業を自動化:

複数の操作手順を記録して自動で実行できる「オートアクション」は強力な時短機能です。

「線画抽出」「トーン化」「特定のエフェクト処理」など、繰り返し行う作業は登録しておくと時短効果があり便利です。 - ブラシ設定の見直しと手ブレ補正の適切な利用:

自分にとって描きやすいブラシを見つけ、筆圧設定などを最適化することも重要です。

また、手ブレ補正を適切に使うことで、線を描いたときにブレたりして汚くなるのを防ぐことができるため、線の描き直しを減らせます。結果的に時短に繋がります。

(ただし、数値を上げすぎると描画遅延が発生し、逆に作業効率が落ちる場合もあるので注意が必要です。)

左手/右手デバイス導入と最適設定で操作を高速化!

キーボードショートカット操作をさらに快適にし、作業効率を飛躍的に向上させるのが、CLIP STUDIO TABMATEのような専用の片手入力デバイスです。

- 導入のメリット:

ペンを動かす手を止めることなく、もう片方の手でツール切り替え、拡大縮小、回転、修飾キー操作などを直感的に行えます。

これにより、キーボードへの視線移動や手の移動が大幅に減り、作業が格段にスムーズになります。 - 代表的なデバイス:

CLIP STUDIO TABMATEシリーズ、Wacom ExpressKey Remote、TourBoxシリーズ、多機能マウス、プログラマブルテンキー、ゲーミングキーパッドなど、様々な選択肢があります。 - 活用のポイント:

自分の作業スタイルや予算に合ったデバイスを選び、よく使う機能を押しやすいボタンに割り当てて徹底的にカスタマイズすることが重要です。

私も初代TABMATEと多ボタンマウスを長年愛用していますが、これらなしでは作業をするときに違和感があるほど手になじんで使用しています。

PC環境の見直しと最適化(モニターサイズ、タブレット設定)

意外と見落としがちなのが、PCや周辺機器の環境です。これらも作業スピードに影響します。

- モニターのサイズと解像度:

小さすぎるモニターで作業していると、頻繁な拡大・縮小が必要になり、時間をロスします。

また、細部が見えにくいため、無意識にキャンバスを拡大しすぎる原因にもなります。

可能であれば、作業スペースと予算に合わせて、ある程度大きいサイズのモニター(板タブなら27インチ以上、液タブなら16インチ以上が個人的にはおすすめです)を検討しましょう。

デュアルモニターも作業領域が広がり、資料表示などに便利です。 - ペンタブレットのサイズとマッピング設定:

ディスプレイのサイズや解像度に対して、ペンタブレットの読み取り範囲が小さすぎると、少しペンを動かしただけでカーソルが大きく移動してしまい、線がブレやすくなります。

これが原因で、必要以上にキャンバスを拡大して描くことにも繋がります。

適切なサイズのタブレットを選び、自分のストロークに合ったマッピング設定(ペンタブの読み取り範囲と画面の対応範囲の設定)を見つけることが大切です。 - PCのスペック:

あまりにも古いPCやスペックの低いPCでは、ソフトの動作が重くなったり、高解像度のイラストを扱う際に処理落ちしたりして、作業効率が著しく低下します。

デジタルならではの時短テクニック(素材活用、レイヤー効果など)

デジタルイラストの利点を最大限に活かして、賢く時間を短縮しましょう。

- 素材の活用:

背景、テクスチャ、3Dモデル、ブラシなど、CLIP STUDIO ASSETSや外部サイトで配布・販売されている素材を上手に取り入れることで、作画時間を大幅に短縮できます。(※利用規約や著作権には十分注意しましょう) - レイヤーテクニックの習熟:

レイヤーの合成モード(乗算、スクリーン、オーバーレイなど)、クリッピングマスク、レイヤーマスクといった機能を使いこなすと、修正や調整が格段に楽になり、結果的に時短に繋がります。 - 加工・調整機能の活用:

色調補正レイヤー、グラデーションマップ、フィルターなどを効果的に使えば、手作業では時間のかかる表現も短時間で実現でき、作品のクオリティアップと時間短縮を両立できます。

集中力を高める作業環境と習慣作り

ダラダラと集中せずに描いていては、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

- ポモドーロ・テクニックの導入:

例えば「25分集中して作業し、5分休憩する」というサイクルを繰り返すことで、集中力を維持しやすくなります。タイマーアプリなどを活用してみましょう。 - 作業環境の整備:

気を散らすものを視界から排除する、作業中は音楽を聴く(歌詞のないものがおすすめという人もいます)、耳栓をするなど、自分が最も集中できる環境を作りましょう。 - 誘惑を断ち切る勇気:

作業中はついついSNSを見たりするので通知を切ったり、スマートフォンを手の届かない場所に置いたりするなどの工夫も、集中力を保つためには大切です。

とにかくスマートフォンを遠くに置いて視界に入れないようにすることでスマートフォンのことを忘れることができます。

4.【SNS投稿との向き合い方】「速さ」と「完成度」のバランスはどう考える?

SNSはモチベーション維持や作品発表の場として有効ですが、周りを見ていると「早く新しい絵をアップしなきゃ!」というプレッシャーを感じてしまうこともありますよね。

- 途中経過も立派な「投稿」です:

全てを完璧に仕上げてからでないと投稿できない、ということはありません。ラフスケッチ、線画、部分的な着彩の進捗など、制作の途中経過を投稿するのも良いでしょう。 - 「完成度」にこだわりすぎないことも時には必要:

作品のクオリティは大切ですが、SNS投稿の場合、毎回120%の完成度を目指す必要はありません。

「今日はここまで描けた!」という気軽な気持ちでアップすることも、継続のためには大切です。 - 自分のペースを守る:

他の人の投稿頻度や作品のクオリティと、自分を比較して落ち込む必要は全くありません。

大切なのは、SNSに振り回されず、自分のペースで楽しみながら創作を続けることです。

イラストが完成してからSNSへアップロードする場合、よほど速筆でない限り時間がかかります。

1週間に1枚のイラストを完成させてSNSへアップロードすることが、もし出来るのであれば十分に凄いことだと思います。

特に社会人になると自由な時間が非常に少なくなるので、完成するまでには日数が必要です。

そこでX(旧Twitter)などのSNSへイラストを速く上げる方法としてオススメな方法は下記になります。

- イラストのラフ(線色は青色が個人的にはオススメ)

- 線画+べた塗りの色

- 完成イラスト

- おまけでタイムラプス動画(CLIP STUDIO PAINTを使用している場合)

上記の1~3を順に行っていくことで速くイラストをアップロードしていくことが出来ます。

メリットとしてはイラストを描く課程ごとにアップロードするので人の目に付く回数を増やせます。

人の目につく回数が増えればフォロワーや「いいね」を増やすことへも繋がります。

また、ラフなイラストであれば、描くまでの時間を最短にできるので何か流行があった場合に乗り遅れずにすみます。

イラストを完成させてからのアップロードだと時間も必要ですし、途中で気力が無くなり完成しない場合もあるため、出来た所から徐々に出していくのがオススメです。

なお、ラフの時点ではイラスト全体のバランスが多少崩れていても問題ありません。

あとで見返すとバランスが取れてなかったり、繋がりが変なところとかが結構あります。

ラフ画像の細部まで見ている人は稀だと思います。

次に線画+べた塗りの色の画像をアップロードすることで画像を見る人に完成のイメージを見せられるためラフ画像の時とは違う印象を与えられます。

線画がある程度出来ていれば、色がべた塗りでも『イイ感じ』にイラストも見えます。

完成したイラストでないと恥ずかしいということはありません。

最後にイラストが完成したら堂々とアップロードしましょう。イラストを一枚完成させるのには時間も気力も必要なので完成させることは凄いことです。

労力に見合わないことも多々ありますが、描いたことが重要です。

後で自分がどうやって描いたかの記録にもなるためCLIP STUDIO PAINTに搭載されているようなタイムラプス機能は便利です。

5.【体験談】私が「描くのが遅い」を改善するために試したこと・効果があったこと

今でもキャラクター(背景無し)のイラストを描く場合は作業開始から完成までで10時間近くかかっているので、特段に速くイラストを描くことができるようになっているわけではありません。

しかし、何も意識せずに描いていたころよりかは速く描けるようにはなったと思います。

できるだけ速く描けるようにやったこと

- イラストを描いていて、最初は板ペンタブレットを使用していましたが、紙に描いているときと同じような感覚で描く方が描きやすいと思ったため、液晶ペンタブレットに移行しました。

液晶ペンタブレットになってからも13インチ→27インチ→16インチと色々なサイズを試しました。

13インチだとやや画面が小さく、27インチだと画面が大きすぎて机の上に置くと作業はしやすいけど邪魔で使いづらい、重い、掃除がしにくいといったところがあり、今は画面サイズと重さのバランスがとれている16インチに落ち着いています。 - よく使用する機能については右手・左手デバイスを利用してショートカットキーを割り当てて作業時間を短縮。特に「戻る」と「やり直し」は頻繁に使ってしまうので押しやすいところに割り当てました。

- キャラクターのイラストを描いていて、ポーズも難しいですが手の指を描くのも非常に難しいです。最初の頃はなんとなく想像して描いていましたが、指の角度や向きが変だったりしたので今は自分の手を見ながら描くようにしています。

Webや書籍で参考にするのも良いですが身の回りで参考になるものは積極的に活用しましょう。 - ラフの後に色ラフを行うのは非常に重要です。

ラフまたは線画だけだとどうしても、配色を含めたイラスト全体のバランスが見れていないため、色を塗る段階になって構図が微妙に悪かったり、色の配色バランスがとれていなかったりすることに気づきます。

特に髪をなびかせて広がりをもたせたようなイラストの場合は色ラフをおいて思ったようになっているかを確認した方がよいです。

色を塗る段階になってからラフに戻って線画を修正すると大幅に時間をロスします。

まとめ:焦らず着実に!自分に合ったスピードアップ法を見つけて、もっと楽しく描こう!

「イラストを描くのが遅い」という悩みは、多くの人が一度は経験するものです。

でも、それは「才能がない」ということでは決してありません。

練習方法を見直したり、作業プロセスを工夫したり、便利なツールを賢く活用したりすることで、描くスピードは必ず改善していくことができます。

- なぜ遅いのか?まずはその原因を冷静に分析してみましょう。

- 「描くことに慣れる」ための基礎練習と、「迷い」を減らすための準備を大切に。

- お絵描きソフトの機能や便利なデバイスは、あなたの強力な味方です。積極的に活用しましょう。

- 完璧を目指しすぎず、小さな成功体験を積み重ねながら、自分のペースで続けることが何よりも重要です。

この記事で紹介した様々な練習法や時短テクニック、考え方が、あなたの「描くのが遅い」という悩みを少しでも解消し、より速く、そして何よりもイラスト制作をもっと楽しむための一助となれば幸いです。

焦らず、一歩一歩着実に。あなたに合ったスピードアップ法を見つけて、日々の創作活動をさらに充実させていってくださいね!応援しています!

▼ あわせて読みたい:さらなる「効率化」と「継続」のヒント

▼ 次のステップへ:学習の「質」そのものを高めるために

今回解説した「速く描く」という技術は、あなたの創作活動をより豊かにする強力な武器になります。

そして、こうした個別の技術をさらに効果的に身につけ、長期的に成長し続けるためには、学習全体の「考え方」や「進め方」を理解しておくことが、挫折しないための「羅針盤」となります。

イラスト学習の基本ステップやマインドセットについては、以下の記事でまとめています。ぜひ、あなたの学習の土台作りにお役立てください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません