デジタルイラストで失敗しない!初心者が避けるべき3つのミスと対策

※当サイトでは広告・アフィリエイトを利用しています。本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。

この記事はプロモーションを含みます。

「よし、ペンタブも買ったし、デジタルでイラストを描くぞ!」

そう意気込んで描き始めたものの…

「なんだか線がガタガタ…アナログみたいに綺麗に描けない…」

「色を塗ったら修正できなくなっちゃった!」

「頑張って描いたのに、なんだか色が汚い…」

デジタルイラストを始めたばかりの頃、こんな風に「思ったように描けない」壁にぶつかっていませんか? アナログとは違うツールや考え方に戸惑うのは、誰もが通る道です。

でも、安心してください。これらの「失敗」の多くは、才能やセンスの問題ではなく、デジタルイラスト特有のいくつかの基本的なポイントを知らないことが原因です。

この記事では、多くの初心者が陥りがちな「3つの大きなミス」と、それを回避するための具体的な対策を、「なぜそうするべきなのか」という理由と共に分かりやすく解説していきます。

- 解像度やキャンバスサイズで後悔しないための設定がわかる

- 修正が格段に楽になるレイヤーの基本的な考え方がわかる

- イラストの印象を良くする色の選び方のコツがわかる

あなたのイラスト制作における無駄な苦労や手戻りを防ぎ、もっと楽しく、そして効率的に上達を目指せるようになるはずです!

1.ミス①:最初の設定でつまずく「解像度・キャンバスサイズ」の間違い

デジタルイラストで最もよくある初歩的なミスの一つが、描き始める前の「解像度」と「キャンバスサイズ」の設定です。

1.1なぜ解像度・キャンバスサイズが重要なのか?

- 描いた線がぼやけたり、ガタガタに見えたりします。

- 後から拡大すると、画像が荒れてしまい修正が困難になります。

- 印刷しようとした際に、画質が著しく低下し、使い物にならなくなってしまいます。

- 顔のパーツや小物など、細かい部分が描きにくくなります。

- 大きなサイズで印刷したり、イラストの一部を切り抜いて使ったりすることができません。

最初にこの設定を間違えてしまうと、後から取り返しがつかないことも多いのです。

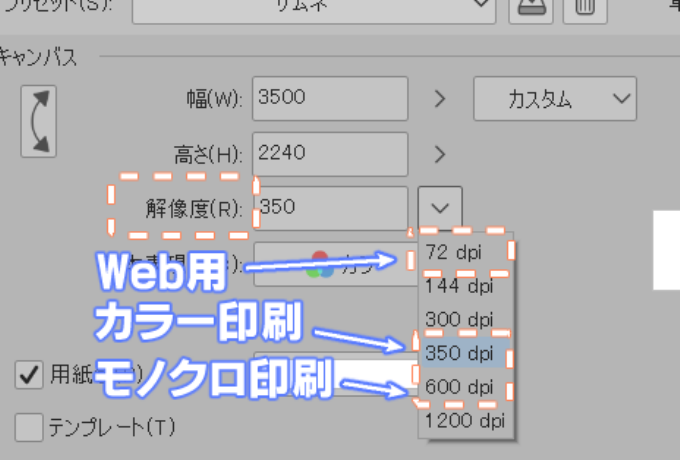

【対策】用途別・おすすめの設定値

失敗しないためには、「このイラストを最終的に何に使うか?」を最初に決めて、それに合った設定で描き始めることが重要です。

- 解像度: 72dpi または 144dpi で十分です。(※dpi = dots per inch の略で、1インチあたりのドットの密度を表す単位)

- キャンバスサイズ: 最終的に表示したいサイズより少し大きめに作るのがおすすめです。例えば、横2000px~3000px程度あれば、多くの用途に対応できます。

- ポイント: 最初は高解像度(例:350dpi)で描いておき、最後にWeb用に縮小・解像度変更して書き出す、という方法も非常に有効です。

- 解像度: カラー印刷なら300dpi~350dpi、モノクロ(漫画の本文など)なら600dpiが基本です。これは必ず守りましょう。

- キャンバスサイズ: 印刷したい実寸サイズ(例:B5、A4など)に、「塗り足し」(通常は上下左右に3~5mm)を加えたサイズで作成します。各印刷所のテンプレートを利用するのが最も確実です。

2.ミス②:後戻りできない…「レイヤー」を使いこなせていない

デジタルイラストの最大の利点であり、初心者がつまずきやすいのが「レイヤー」の概念です。

2.1なぜレイヤー分けが必要なのか?

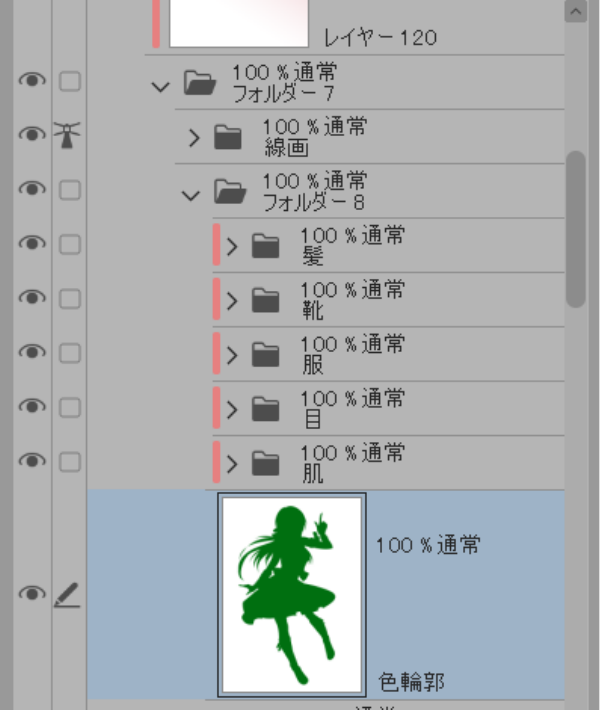

レイヤーとは、透明なフィルムのようなものです。線画のフィルム、髪の色のフィルム、肌の色のフィルム…と、パーツごとにフィルムを重ねていくことで、一枚のイラストが完成します。

例えば、線画と色塗りを同じレイヤーに描いてしまうと、「髪の色だけ変えたい」と思っても、線画まで一緒に消してしまい、修正が非常に困難になります。

- 修正が圧倒的に楽になる: 特定のパーツの色や形を、他の部分に影響を与えずに修正できます。

- 作業が効率的になる: 「下のレイヤーでクリッピング」機能を使えば、肌のレイヤーからはみ出さずに影を塗る、といった効率的な作業が可能です。

- 表現の幅が広がる: レイヤーごとに不透明度を変えたり、「合成モード」で特殊な効果を加えたりできます。

【対策】基本的なレイヤーの分け方と「レイヤーマスク」の活用

慣れないうちは、最低限でも以下のようにレイヤーを分けてみましょう。

- 線画

- 髪の毛(色)

- 肌(色)

- 服(色)

- 目(色)

- 背景

…というように、色を塗るパーツごとにレイヤーを分けるのが基本です。さらに慣れてきたら、各パーツの「影」や「ハイライト」も別のレイヤーに分けると、より調整がしやすくなります。

2.2「レイヤーマスク」を活用しよう!

レイヤーマスクは、特定の部分を隠したり表示したりする、イラスト制作において非常に強力な機能です。

「レイヤーマスク」は、“消さない消しゴム”のような機能です。

レイヤーの絵を直接消すのではなく、「見えなくする」だけなので、いつでも元の状態に戻すことができます。

「ちょっとはみ出した部分を隠す」「グラデーションでふんわりと消す」といった作業に非常に便利で、失敗を恐れずに作業を進められます。

- レイヤーマスクは画像データを直接編集しているわけではないため、いつでも元の状態に戻すことが可能です。

- レイヤーマスク自体を編集することでぼかし表現や不透明度の調整などで様々な表現を実現することが出来ます。

- すでに作成したマスクは他のレイヤーにも適用することが出来ます。

3.ミス③:色がケンカする「配色」の基本を知らない

線画は上手く描けたのに、「色を塗ったら、なんだか安っぽく見えたり、ごちゃごちゃして見えたりする…」というのも、初心者によくある悩みです。

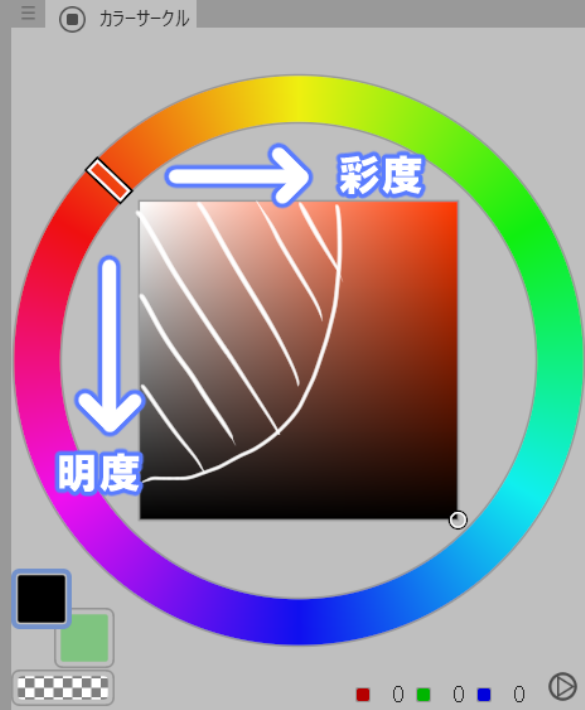

なぜ配色は難しいのか?

特に初心者のうちは、カラーサークルの隅にあるような彩度が高すぎる(ビビッドな)色ばかりを選んでしまいがちです。

彩度が高い色が多いと、目がチカチカしてしまい、安っぽい印象になります。

たくさんの色を同じくらいの面積で使ってしまうと、どこを見ていいか分からなくなり、まとまりのない印象になります。

【対策】配色バランスの基本と、色選びのコツ

イラスト全体を構成する色を、大まかに以下の割合で考えると、バランスが取りやすくなります。

- ベースカラー(約70%): 最も面積の広い、背景や服などの基本となる色。

- メインカラー(約25%): キャラクターの髪や肌など、2番目に面積が広く、イラストのテーマとなる色。

- アクセントカラー(約5%): 瞳や小物など、面積は小さいけれど視線を引きつけたいポイントに使う差し色。

上記の配色バランスで構成をすると見栄えの良い配色になります。

黒やグレーなどの無彩色は上記の割合には含みません。

色選びのコツ

色の選び方が適切でないと、キャラクターが背景に埋もれてしまったり、視覚的に心地よくないイラストになってしまいます。

初心者のうちにやってしまいがちな色選びとしては彩度が高めの色を選択してしまうことです。

- 彩度と明度を意識する:

最初は、メインで使う色の彩度や明度を少し抑えめにすると、落ち着いたまとまりのある印象になります。

- コントラストを活用する:

明るい色と暗い色、暖かい色と冷たい色をうまく組み合わせる(コントラストをつける)ことで、彩度が高くなくても、イラストを鮮やかに見せることができます。 - トーンを揃える:

全体の色の調子(トーン)を合わせる(例:パステルカラーで統一する、くすんだ色で統一するなど)のも、まとまりを出す簡単な方法です。

まとめ:失敗は上達への近道!基本を押さえて楽しく描こう!

今回は、デジタルイラストの初心者が陥りがちな3つの大きなミスとその対策について解説しました。

- ミス① 解像度・キャンバスサイズ: 描く前に「用途」を決め、適切な設定を!

- ミス② レイヤーの使い方: パーツごとにレイヤーを分け、修正しやすいデータ作りを!

- ミス③ 配色の基本: 色のバランスと彩度を意識して、まとまりのある作品に!

デジタルイラストは、アナログにはない便利な機能がたくさんありますが、その一方で、特有の「ルール」を知らないと、思わぬところでつまずいてしまいます。

今回紹介した3つのミスは、裏を返せば、これさえ押さえておけば、初心者を一歩抜け出し、作品のクオリティを格段に向上させられる重要なポイントということです。

適切な設定やツールの使い方を学び、練習を重ねることで、あなたのイラスト制作はもっと楽しく、もっとスムーズになるはずです。失敗を恐れず、基本を大切にしながら、デジタルイラストの世界を楽しんでくださいね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません