【イラスト初心者必見】挫折しない!効果的な勉強法と考え方の基本ステップ

※当サイトでは広告・アフィリエイトを利用しています。本記事にはアフィリエイトリンクを含みます。

この記事はプロモーションを含みます。

「イラスト、もっと上手くなりたい!」

そう思って意気揚々と練習を始めてみたものの…

「何から手をつければいいのか、結局よく分からない…」

「毎日練習してるつもりなのに、なかなか上達している気がしない…」

「お手本を見て理屈は分かったはずなのに、いざ自分で描こうとすると全然手が動かない!」

こんな風に、イラスト学習の難しさや、思うように上達しない自分に悩んでしまうことはありませんか?(私も同じような悩みや考えがあったため、今回の記事を書いています。)

でも、どうか安心してください。イラスト学習は、決して一部の「才能がある人」だけが成功するものではありません。

正しい考え方と効果的な方法を知り、一歩ずつ着実に進んでいけば、誰でも上達を実感できます。

この記事では、私が長年の試行錯誤や多くの情報収集から見えてきた「イラストを勉強するための基本的な考え方と、挫折しにくいステップ」を、できるだけ身近なことに例えながら、分かりやすく解説していきます。

- イラストが上達するための3つの大切な力が何か分かる

- 「見てわかる」のに「なぜか描けない」という大きな壁の正体と、その乗り越え方が分かる

- イラスト学習のヒントを、他の身近なことから見つける方法が分かる

- 小さな目標設定で、楽しく学習を続けるコツが分かる

- 学んだことを忘れず、確実に自分の力にするための復習法が分かる

あなたのイラスト学習に対する不安を解消し、「これなら自分にもできるかも!」と前向きな気持ちで上達を目指せるようになるはずです。

※イラスト学習をスムーズに始めるためには、自分に合った道具や環境を整えることも大切です。具体的なおすすめツールについては、こちらの記事も参考にしてみてください。

- 1. 1.はじめに:イラスト学習、「特別な才能が必要」なんて思っていませんか?

- 2. 2.イラスト上達の3つの柱:「よく見て」「たくさん描いて」「しっかり考える」

- 3. 3.なぜ上達に差が出るの?イラストが“みるみる”上手くなる人の5つの共通点

- 4. 4.なぜ「わかっても描けない」?イラスト学習の大きな壁とその乗り越え方

- 5. 5.イラスト学習は他の学びと同じ!3つの共通点から勇気をもらおう

- 6. 6.「できた!」を積み重ねる!イラスト上達のための「小さな目標設定」術

- 7. 7.【記憶術】学んだことを忘れない!効果的な復習のタイミングと「描く」実践法

- 8. 8.まとめ:楽しみながら、自分を信じて「続ける」ことが一番の近道!

1.はじめに:イラスト学習、「特別な才能が必要」なんて思っていませんか?

「イラストを上手に描けるようになりたい!」その純粋な気持ちは、上達への何よりの原動力です

いざ学び始めると、「何から手をつければいいんだろう…」「どうすれば効率的に上手くなれるの?」と、難しく考えてしまいがちですよね。

中には、「自分には絵の才能がないから無理かも…」と早々に諦めかけてしまう方もいるかもしれません。

でも、少し待ってください。実は、イラスト学習の基本的な考え方や上達のプロセスは、私たちが日常生活や他の学習(例えば、新しい言語を習得したり、スポーツが上達したり、料理の腕を上げたり)で経験してきたことと、驚くほどたくさんの共通点があるのです。

「特別な才能がないとダメ」なのではありません。正しい「考え方」と、自分に合った「続け方」を見つければ、イラストは誰でも必ず描けるようになりますし、上達を実感できるようになります。

このことを理解するだけで、イラスト学習への心理的なハードルがぐっと下がり、もっと気楽に、そして効果的に取り組めるようになるかもしれませんよ。

2.イラスト上達の3つの柱:「よく見て」「たくさん描いて」「しっかり考える」

イラストが上達するための基本は、突き詰めると非常にシンプルです。

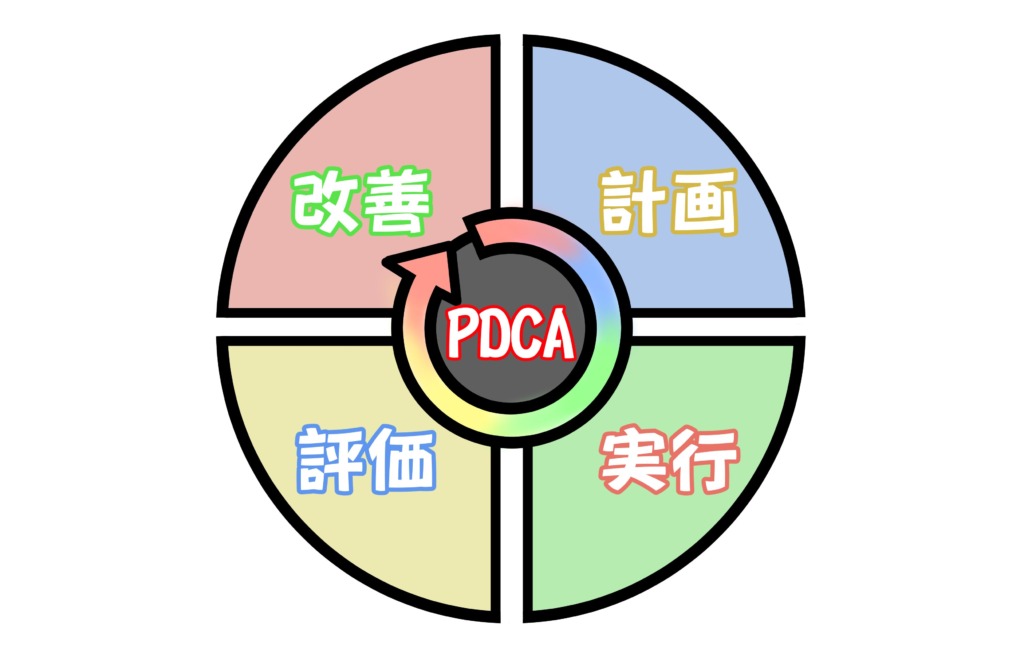

実はこの上達のプロセスは、ビジネスの世界でよく使われる「PDCAサイクル」という、成長のためのフレームワークに置き換えて考えると、非常に分かりやすくなります。

この「計画(Plan) → 実行(Do) → 評価(Check) → 改善(Action)」というサイクルを、イラスト学習に特化させて言い換えたものが、これから解説する以下の3つの柱なのです。

- 「よく見ること」(観察力): 描きたい対象やお手本を、表面だけでなく構造まで理解しようと努める力。

- 「たくさん描くこと」(実践・練習): 頭で理解したことを、実際に手を動かして身体に覚え込ませる経験値。

- 「しっかり考えること」(理解・分析): なぜ上手く描けたのか、なぜ失敗したのかを分析し、次に活かす力。

この3つの柱をバランス良く、そして継続的に育てていくことが、上達への確実な道筋となります。それぞれの力をどうやって鍛えていけば良いか、具体的に見ていきましょう。

2-1.「見る」力:ただ眺めるだけじゃない!イラストを「分解」して観察する7ステップ

上手なイラストを描くためには、まず描きたい対象やお手本となる作品を「よく見る」ことが全ての始まりです。

プロのイラストや複雑なモチーフは、情報がぎっしり詰まっています。一度に全部を理解しようとすると、「どこから見ればいいの?」「難しそう…」と混乱してしまいますよね。

大切なのは、「一度に全部を理解しようとしない」こと、そして「学べる箇所から段階的に学ぶ」という姿勢です。まるで宝探しをするように、イラストの中から「今の自分が学べるポイント」を一つ一つ丁寧に見つけ出しましょう。

イラストを「分解」して、少しずつ理解するための7ステップを解説していきたいと思います。

ステップ1:全体の「雰囲気」と「大きな流れ」を感じる

まずは絵全体を少し引いて、ぼんやりと眺めてみましょう。

「この絵、どんな感じがするかな?(例:楽しい、クール、切ない、力強いなど)」「絵の中で一番最初に目が行くのはどこだろう?その後、自然と視線はどこに動いていくかな?」といった、絵全体の第一印象や、大きな構図の骨格、主要な視線の流れを捉えます。

これは、初めて聴く音楽の全体のメロディやリズム、雰囲気をまず掴もうとする感覚に似ていますね。

ステップ2:主役の「形(シルエット)」と「バランス」を見る

キャラクターイラストであれば、そのキャラクターがどんなシルエット(外側の形)をしているか、頭・胴体・手足といった主要なパーツの大きさのバランス(プロポーション)はどうなっているか、といった大まかな形を捉えます。

これは、粘土で何かを作るときに、いきなり細部から作り込まず、まず大きな塊から全体の形を整えていく感覚に近いです。

ステップ3:「線」の使い方に注目する

どんな種類の線(太い線、細い線、滑らかな曲線、シャープな直線、力強い線、繊細な線など)が使われているか。線の強弱や勢いはどうか。

線の集まりや重なりで、どのように立体感や質感が表現されているか。などを観察します。これは、美しい文字を書くために、習字のお手本を見て、筆の運びや線の太さ、止め・ハネ・払いを学ぶのに似ています。

ステップ4:「色」の組み合わせと雰囲気を探る

どんな色がメインカラーとして使われているか。どんな色がアクセントカラーとして効果的に使われているか。全体の色調(明るい、暗い、鮮やか、落ち着いている、暖色系、寒色系など)はどうか。などを観察します。

これは、今日の服装を考えるときに、トップスの色とボトムスの色、そして小物(バッグや靴など)の色をどう組み合わせればお洒落に見えるか、全体のバランスを考える感覚と似ています。

ステップ5:「光」と「影」がどこにあるかを見つける

絵の中で、どこから光が当たっているように見えるか。その結果、物のどの部分に影ができているのか。影の濃さや形はどうか。光が最も強く反射しているハイライトはどこか。などを探します。

この「光と影」は、イラストに立体感や説得力を与える上で最も重要な要素です。

しかし、多くの初心者が「感覚」で影を塗ってしまい、「絵がのっぺりする」「影が濁る」という壁にぶつかります。

このステップで「光と影を見つける」観察力を鍛えたら、次は「なぜ影はそう落ちるのか」という"論理"を学んでみませんか?

光の基本原則から、質感の描き分け(ハイライト)、感情を演出する「光の設計」まで、徹底的に解説しています。「見る力」を「描く力」に変えることができます。

ステップ6:「質感」がどう表現されているかを感じる(少し慣れてきたら)

金属の硬く冷たい光沢、布の柔らかくしなやかな質感、肌の滑らかで温かい感じ、髪の毛のサラサラとした流れなどが、どのような線や色の使い方、光と影の表現によって描かれているのかをじっくり見てみましょう。

ステップ7:徐々に「細かい部分」に目を向ける

全体の大きな要素(雰囲気、形、線、色、光と影、質感)をある程度理解してきたら、ようやく服の細かな模様やアクセサリーのデザイン、瞳の中の描き込み、背景の小物といった細部のディテールにも注目していきます。

ポイント: 最初からこれら全てを完璧に観察しようとすると、情報が多すぎて疲れてしまいます。「今日はこのイラストの『線の使い方』だけをじっくり見てみよう」「このキャラクターの『色の組み合わせ』が素敵だから、どんな色が使われているかリストアップしてみよう」というように、その時々の自分の興味や課題、レベルに合わせて、観察するポイントを一つか二つに絞ることが、継続して楽しく学ぶための大切なコツです。

2-2.「描く」力:反復と模倣で「できる」を増やす!基本練習と模写のコツ

観察して「なるほど、こうなっているのか!」と頭で理解したことも、実際に自分の手でスムーズに描けるようになるには、やはり練習が必要です。地道に思えるかもしれませんが、反復練習は、確かな技術をあなたの身体に覚えさせるための、最も確実で大切なステップです。

基本線・図形練習の重要性(なぜこれが大事なの?)

「ただ線や丸を描くだけなんて退屈…」と思うかもしれません。しかし、これらの練習は、イラストを描く上でのあらゆる動作の基礎を作る、非常に重要なトレーニングなのです。

思い通りの線が引けるようになる(ペンのコントロール力UP):

ペンタブレットや鉛筆といった「描画ツール」を、まるで自分の手足の一部のように自在に操るための基礎的な筋力と感覚が養われます。

震えのない綺麗な一本線、滑らかな曲線、狙った通りの強弱の線は、線画のクオリティを格段に高めます。

あらゆる「形」を描く土台になる:

世の中にあるどんなに複雑な形も、よく見ると丸や四角、三角といった単純な図形の組み合わせや変形でできています。これらの基本図形を様々な角度から、正確に、バランス良く描けるようになれば、キャラクターの顔の輪郭、体の各パーツ、建物や小物など、あらゆるものを安定して描くための強固な基礎ができます。

家を建てる前の、しっかりとした基礎工事のようなものです。

立体的に物を捉える感覚が養われる:

丸を球に、四角を立方体に、三角を円錐や角錐にと発展させて描く練習は、物を平面ではなく「立体」として捉える感覚を育てます。

これは、イラストに奥行きや実在感、説得力を出すために非常に重要な力となります。

模写(好きなイラストや写真を真似て描く)の効果とコツ

上手な人のイラストや、魅力的な写真をそっくりに真似て描く「模写」は、多くの発見と具体的な学びがある、非常に効果的な練習法です。

観察力が飛躍的に向上する:

「どうすればこの形になるんだろう?」「この色はどこから来ているの?」と、お手本を隅々まで注意深く観察する習慣がつきます。

具体的な技術や表現方法を「盗める」:

線画のテクニック、色の選び方や塗り方のパターン、影の付け方のバリエーション、魅力的な構図の作り方など、お手本となる作品から具体的な技術やコツを直接的に学ぶことができます。

これは、美味しい料理のレシピを見て、その手順や隠し味を学ぶのに似ていますね。

表現の「引き出し」が増える:

様々なスタイルや雰囲気の作品を模写することで、「こんな描き方もあるんだ!」「この表現、自分の絵にも取り入れてみたい!」という新しい発見があり、自分の表現の幅が確実に広がります。

「一枚の絵を仕上げる」という流れを体験できる:

特に初心者のうちは、自分で構想から完成まで持っていくのが難しいこともあります。

模写を通じて、作品がどのような工程で完成していくのかを体験し、達成感を得ることは、モチベーション維持にも繋がります。

楽しんで続けやすい:

好きなキャラクターや憧れのイラストレーターの絵が、自分の手で少しでも似せて描けると、とても嬉しいですし、「もっと描きたい!」という気持ちになりますよね。

2-3.「考える」力:構造を理解し、言葉で整理する!「言語化」が上達を加速する

ただ闇雲に手を動かすだけでなく、「どうすればもっと良くなるか?」「なぜここは上手く描けないのか?」「伝えたいことは何か?」と、常に「考えながら描く」ことも、イラスト上達には欠かせません。

イラストにおける構造理解とは?(複雑なものをシンプルに)

一見複雑に見える人体や背景、小物なども、実は単純な形(球、箱、円柱など)の組み合わせでできている、と捉える考え方です。

難しいパズルを解くとき、まず全体像を見て、次に個々のピースの形や色に注目して、どこにはまるかを探していく作業に似ています。

キャラクターの体も、頭は球、胴体は箱、腕や脚は円柱、というように基本的なパーツに分解して捉えることで、全体の形やバランス、そして動きを理解しやすくなります。

「描くための言語化」の重要性(頭の中を整理する)

頭の中にある「なんとなく描きたいイメージ」を、具体的な言葉で説明できるようにすることは、そのイメージを明確にし、実際に描き起こす上で非常に役立ちます。

料理のレシピも一種の「言語化」です。「タマネギをみじん切りにし、きつね色になるまで弱火でじっくり炒める」といった具体的な指示(言葉)があるからこそ、多くの人が同じような味を再現できますよね。

イラストも、自分自身に対して「このキャラクターの目は少しつり目気味にして、力強い印象にしよう」「背景の色は、朝焼けの淡いオレンジを基調にして、希望を感じる雰囲気にしたい」といった「言葉による設計図」を作ることで、迷いを減らし、よりスムーズに描き進めることができます。

イラストの難しさの一因?(自由度と表現の多様性):

国語や数学には比較的はっきりとした「文法」や「公式」がありますが、イラストは表現の自由度が非常に高く、同じ「リンゴを描く」というお題でも、描き手の解釈やスタイルによって、リアルな写実画から可愛らしいデフォルメイラストまで、無限のバリエーションが生まれます。

この「唯一絶対の正解がない」という自由度の高さと、表現が描き手の感性や技術に大きく依存している点が、「何をどのように学べば良いのか?」という点で迷いを生み、イラストを「覚えるのが難しい」「なんだか難しい」と感じさせる一因かもしれません。

しかし、この自由度こそがイラストの最大の魅力であり、自分らしい表現をとことん追求できる楽しさにも繋がっているのです。

3.なぜ上達に差が出るの?イラストが“みるみる”上手くなる人の5つの共通点

「同じように練習しているはずなのに、どうしてあの人はどんどん上手くなるんだろう…」

「自分にはやっぱり才能がないのかな…」

そんな風に感じてしまうことはありませんか? もちろん、個人差はありますが、イラストが効果的に上達していく人には、いくつかの共通した「考え方」や「取り組み方」が見られることがあります。

ここでは、上達が速い人とそうでない人の間に見られるかもしれない「5つの差」について、その根拠となりうる視点も交えながら見ていきましょう。

これらは、特別な才能ではなく、意識することで誰でも身につけられるものです。

共通点1:観察力の差 – 「見ること」の質が描写を変える

上手くなる人: 対象を能動的かつ分析的に観察します。形、構造、光と影、質感、色など、細部にまで注意を払い、「なぜそう見えるのか」「どうすればそれを表現できるか」を考えようとします。

理由: 美術教育の基本として、正確な観察は描写の基礎であると繰り返し強調されます。

また、認知心理学においても、対象への「注意」の向け方や情報の処理の仕方が、知覚や理解の質を大きく左右するとされています。

上手くなる人は、意識的に情報を深く処理しようとする傾向があります。

なかなか上達しない人: 対象を受動的あるいは表面的にしか見ない傾向があります。「こういうものだ」という既存のイメージや思い込みに頼ってしまい、実際の対象が持つ豊かな情報を見落としがちです。

理由: 思い込みや先入観は、新しい情報を正確に取り入れる妨げになります。観察が浅いと、描かれるものも情報量が少なく、説得力に欠けるものになりやすいです。

共通点2:練習の質と量の差 – 「正しい努力」を「継続」できるか

上手くなる人:明確な目的を持った「意図的な練習」を行います。ただ時間をかけるだけでなく、自分の課題を認識し、それを克服するための具体的な練習方法を選び、集中して取り組みます。

基礎練習の重要性を理解し、地道に継続します。

理由: 心理学者のアンダース・エリクソンらが提唱した「意図的な練習」の概念は、専門的なスキルを高いレベルで習得するためには、質の高い練習が不可欠であることを示しています。

参考サイト:https://represent.co.jp/deliberate-practice/

それは、自分の現在の能力を少し超える課題に挑戦し、その結果から学びを得るというサイクルです。

なかなか上達しない人: 練習が目的のない落書きに終始したり、自分の好きなものばかりを描いて課題から目を背けたりしがちです。基礎練習を退屈だと感じ、すぐに結果を求めてしまう傾向があります。

理由: 単純な反復だけでは、ある程度のレベルで上達が頭打ちになることがあります。課題意識のない練習は、効果的なスキルアップに繋がりにくいと言えます。

共通点3:思考と分析力の差 – 「描く」ことと「考える」ことは表裏一体

上手くなる人: 自分の描いた絵を客観的に振り返り、分析します。

「どこが上手くいったか」「どこに課題があるか」「どうすればもっと良くなるか」を考え、次の制作に活かそうとします。他者の優れた作品からも、その理由や技術を積極的に学ぼうとします。

理由: 学習心理学で「メタ認知」と呼ばれる能力、つまり「自分がどのように考え、学んでいるかを客観的に把握し、コントロールする力」が、効率的な学習には重要です。

上手くなる人は、このメタ認知的な活動を通じて、自身の学習プロセスを最適化していく傾向があります。

なかなか上達しない人: 自分の絵を客観的に評価することが難しく、自己満足で終わるか、逆に過度に自己否定的になるかの両極端に陥りやすいです。

問題点を具体的に把握し、改善策を考えるというステップが不足しがちです。

理由: 振り返りや分析がなければ、同じ過ちを繰り返したり、成長の機会を見逃したりする可能性があります。

共通点4:継続力とモチベーション維持の差 – 「好き」を力に変え、続けられるか

上手くなる人: 「描くことが好き」という内発的な動機づけが強く、困難に直面しても簡単には諦めません。

小さな目標を設定し、それをクリアすることで達成感を得て、モチベーションを維持します。「やればできる」という徐々に自分が上達することができるという意識を持つ傾向があります。

理由: 心理学者のキャロル・S・ドゥエックが提唱した「成長型マインドセット」は、能力は努力や経験によって向上すると信じる考え方です。

このマインドセットを持つ人は、挑戦を恐れず、失敗から学ぶことができます。

また、活動そのものから喜びや満足感を得る「内発的動機づけ」は、長期的な継続において非常に強力なエネルギー源となります。

なかなか上達しない人: すぐに結果が出ないと諦めやすい傾向があります。

「才能がないから」と固定型マインドセットに陥り、努力を続ける意欲を失いがちです。

また、外部からの評価や称賛といった「外発的動機づけ」に頼りすぎると、それが得られない場合にモチベーションが低下しやすくなります。

理由: 短期的な成果に一喜一憂しすぎると、学習プロセスそのものを楽しむことが難しくなり、継続が困難になることがあります。

共通点5:フィードバックへの向き合い方の差 – 他者の意見を成長の糧にできるか

上手くなる人: 信頼できる人からの建設的なフィードバックを求め、それを真摯に受け止め、自分の成長に活かそうとします。

批判的な意見であっても、感情的にならず、改善点を見つけ出す機会と捉えることができます。

理由: 効果的な学習には、自分の行動や成果に対する「振り返り作業」が不可欠であると、多くの教育理論で指摘されています。

適切なフィードバックは、自分の現在地を把握し、目標達成への道筋を修正するのに役立ちます。

なかなか上達しない人: 自分の作品に対する批判を恐れたり、フィードバックを個人的な攻撃と捉えてしまったりしがちです。

アドバイスを素直に聞き入れられず、改善の機会を逃してしまうことがあります。

理由: 自己防衛的な態度は、客観的な自己評価や他者からの学びを妨げる要因となり得ます。

これらの「差」は、生まれ持った才能だけで決まるものではなく、多くが後天的な意識、習慣、そして学習への取り組み方によって生まれてくると考えられます。

大切なのは、これらの「上手くなる人の傾向」を理解し、自分自身の学習方法や考え方を見直すきっかけとすることです。

そして、これらの差は絶対的なものではなく、誰でも意識して行動を変えることで、上達の可能性を大きく広げることができるということを忘れないでください。

4.なぜ「わかっても描けない」?イラスト学習の大きな壁とその乗り越え方

「お手本をよく見て、描き方の解説も読んで、『なるほど、こうなっているのか!』と頭では完全に理解したはずなのに、いざ自分でペンを握って描いてみようとすると、なぜか思ったように手が動かない…イメージ通りに描けない…」

これは、イラストを学び始めた多くの人が(そして、ある程度描けるようになった人でさえも!)経験する、非常によくある、そしてとても自然なことです。

この「頭ではわかっている(つもり)」と「実際に描ける」の間に横たわる、大きな大きな溝(乖離)は、一体なぜ生まれるのでしょうか?そして、どうすればその溝を少しでも埋めていくことができるのでしょうか?

「知識」と「技術」は別物!スポーツや料理から学ぶ上達のヒント

例えば、プロサッカー選手の華麗なフリーキックを見て、「あの角度で、このくらいの力で蹴れば入るのか!」と頭で完璧に理解できたとしても、次の日にグラウンドに出て、自分が同じようにゴールを決められるわけではありませんよね。

頭で「わかる」こと(知識の理解)と、それを自分の体を使って実際に「できる」こと(技術の習得)は、全く別の種類の能力であり、それぞれ異なる訓練が必要です。

イラストもこれと全く同じです。美術解剖学の本を読んで人体の骨格や筋肉の付き方を知識として「わかった!」としても、それをすぐに滑らかで自然な人体イラストとして自分の手で描けるようになるわけではありません。

実際にペンを持ち、何度も線を引く練習を繰り返して、目と脳と手を連携させる運動技能を身体に覚えこませる必要があるのです。

料理もそうですよね。「レシピを読めば理屈はわかるけど、実際に作ってみると焦がしちゃったり、味が決まらなかったり…」。これも、知識だけでなく、火加減や材料を切る手の動きといった「技術」の習熟が必要だからです。

見て理解する情報と、描くために必要な情報の「細かさ」は違う

私たちの脳は、日常的に物を見るとき、全ての情報をそのまま記憶しているわけではありません。

効率よく情報を処理するために、無意識のうちにある程度情報を単純化したり、特に重要だと思われるポイントだけをピックアップして記憶したりしています。

例えば、毎日会う友達の顔を「目が二つあって、鼻が一つあって、口があって…」と特徴を理解(なるほど!)していても、その情報だけで、その友達のそっくりな似顔絵を何も見ずに描くのは非常に難しいですよね。

実際に似顔絵を描くためには、「目の形は少し垂れ目で、二重まぶたの幅はこれくらいで、まつ毛は長くてカールしていて、鼻筋はスッと通っていて、口角は少し上がっていて…」といった、もっとずっと具体的で詳細な情報が必要になります。

お手本を見て「わかったつもり」になっていても、いざ描こうとすると「あれ?ここの微妙なカーブはどうなってたっけ?」「この影の形は?」と手が止まってしまうのは、この「見て理解する情報の粗さ」と「描くために必要な情報の細かさ」のギャップが原因であることが多いのです。

3次元の世界を2次元へ!イラスト特有の「翻訳」という難しさ

私たちが普段見ている現実の世界や、多くの参考資料(写真や3Dモデルなど)は、奥行きのある立体的な三次元のものです。しかし、イラストは、平らな二次元の紙や画面の上に描かれます。

この「三次元(3D)の情報を、二次元(2D)の平面に描き起こす」という作業は、実は非常に高度な「翻訳」作業なのです。

遠近法(パース)を使って奥行きを表現したり、物の形を捉えやすくするために少し単純化(デフォルメ)したり、逆に魅力を引き出すために一部を強調したりと、様々な技術や考え方が必要になります。

ただ見て「なるほど、立体的に見えるな」と感じるだけでは、その「立体的に見せるための描き方のコツ」をすぐに自分のものにして、自在に再現することは難しいのです。

「わかる」と「描ける」の大きな溝を埋める4つの鍵

では、どうすればこの「わかる」と「描ける」の大きな溝を埋めていくことができるのでしょうか? 近道はありませんが、確実に効果のある方法は以下の4つです。

「なるほど!」で止めず、すぐに「描いてみる」

何か新しい知識を得たり、描き方のコツを理解したと思ったら、その熱が冷めないうちに、すぐに自分の手を動かして実際に描いてみましょう。

「分かったつもり」が本当に自分の力になっているかを確認する最初のステップです。

「試行錯誤」を恐れず、楽しむくらいの気持ちで

最初から完璧に描ける人なんて、まずいません。「上手く描けないのは当たり前」と割り切って、何度も描いて、失敗して、「どうすればもっと良くなるかな?」と考え、修正するプロセスそのものを楽しむくらいの気持ちが大切です。

その試行錯誤の一つ一つが、知識をあなたの本当の「描く力」に変えていきます。

ある程度の「量」をこなすことを意識する

スポーツや楽器の練習と同じで、ある程度の練習量をこなすことでしか身につかない「手の感覚」「ペンのコントロール」「描くことへの慣れ」というものがあります。

質ももちろん大切ですが、特に初めのうちは、量をこなすことも意識してみましょう。

小さな「できた!」を積み重ねて、自分を褒める

昨日より少しでも良い線が引けた。前より少しでも人体のバランスがマシになった。ほんの些細なことでも構いません。

自分の小さな進歩を見つけて、「よし、ちょっと進んだぞ!」と自分で自分を褒めてあげることが、モチベーションを維持し、学習を続ける大きな力になります。

観察や学習による「なるほど!」という理解は、暗い海を進む船にとっての灯台の光のようなものです。進むべき方向を示してくれます。

しかし、実際に目的地である「描ける!」という岸にたどり着くためには、あなた自身が船のオールを握り、時には荒波と格闘しながらも、一漕ぎ一漕ぎ進んでいく(=実際に自分の手で描いてみる)必要があるのです。

5.イラスト学習は他の学びと同じ!3つの共通点から勇気をもらおう

「イラストって特別で難しいもの…」そう感じてしまうかもしれませんが、実はイラスト学習のプロセスは、私たちがこれまでに経験してきた他の多くの「学び」と、驚くほど共通する点が多いのです。

この共通点を知ることで、イラスト学習への漠然とした不安が和らぎ、「なんだ、他のことと同じようにやればいいんだ!」と、少し勇気が湧いてくるかもしれません。

① 言葉を覚えるように:基本の形・色・ルールを積み重ねる

新しい言語を学ぶとき、まず基本的な単語や文法を覚えますよね? そして、それらを組み合わせて簡単な文章を作り、徐々に複雑な表現ができるようになっていきます。

イラストも同じです。基本的な形(〇△□など)や色の知識(三原色、補色など)は「単語」にあたり、遠近法や構図のルール、配色のセオリーなどは「文法」に相当します。

これらの基礎知識を一つ一つ学び、蓄え、そしてそれらを組み合わせて一枚の絵(文章)を完成させていく。このプロセスは、言語学習と非常によく似ています。

ただし、言語ほど厳密なルールに縛られるわけではなく、より自由で、描き手の個性や感情を豊かに表現しやすいのが、イラストの面白いところであり、また難しいところでもありますね。

② スポーツのように:地道な基礎練習と反復が力になる

美しいシュートフォームを身につけるために何度もシュート練習を繰り返すサッカー選手や、正確で美しい音色を奏でるために毎日欠かさず音階練習をするピアニストのように、イラストで滑らかで魅力的な線を描いたり、正確な形を取ったりするためには、地道な基礎練習(線を引く、円を描く、立体を捉えるなど)が欠かせません。

最初はぎこちなくても、繰り返し練習することで、少しずつペンをコントロールする筋肉や感覚が養われ、技術が身体に染み付いていきます。

そして、いつの間にか無意識でも、思ったような線や形が描けるようになる。この感覚は、スポーツや楽器の練習で「身体が覚えた!」と感じる瞬間と全く同じです。

また、スポーツ選手が試合という目標に向かって日々の練習に励むように、イラストも「このキャラクターを描けるようになりたい!」「次のイベントで本を出したい!」「SNSで作品を見てほしい!」といった具体的な目標を持つと、日々の練習にもハリが出て、モチベーションを維持しやすくなります。

③ 料理のように:基本レシピを学び、自分流のアレンジを加える楽しさ

美味しい料理を作るプロセスも、イラスト制作と多くの共通点があります。

- 基本レシピの習得: 初めて作る料理は、まずレシピ(イラストで言えば、技法書やお手本、チュートリアルなど)をよく読んで、基本的な手順や材料の分量を学びますよね。

- 素材の理解: それぞれの食材(イラストで言えば、画材や描く対象のモチーフ)が持つ特徴(例:この野菜は火が通りやすい、この画材は滲みやすいなど)を理解することが、美味しい料理(魅力的なイラスト)を作る上で大切です。

- 味付けと盛り付けの工夫: 料理の味付け(塩コショウ、スパイスなど)や盛り付け(彩り、配置など)で料理の印象がガラッと変わるように、イラストも色彩の選び方や塗り方、構図、そして全体の雰囲気作り(仕上げ)で大きく変わります。

- アレンジとオリジナリティ: 何度も同じ料理を作っているうちに、自分なりの工夫や隠し味を加えたくなり、それがいつしかあなただけの得意料理(独自のスタイルや表現)になっていく。このプロセスも、イラストが上達していく過程とそっくりです。

このように、イラスト学習は決して孤立した特別なものではなく、私たちがこれまでの人生で培ってきた「学ぶ力」を応用できる分野なのです。

6.「できた!」を積み重ねる!イラスト上達のための「小さな目標設定」術

イラスト学習を継続し、上達を実感するためには、「目標設定」が非常に有効です。

しかし、最初から「プロのイラストレーターみたいに描けるようになる!」のような、あまりにも遠大な目標を立ててしまうと、なかなか達成できずに「やっぱり自分には無理なんだ…」と挫折してしまう原因にもなりかねません。

大切なのは、「小さなゴールをクリアしていく達成感」を日々味わいながら、一歩ずつ着実にステップアップしていくことです。

なぜ「小さな目標」が良いのか?

大きな目標も長期的には大切ですが、日々の学習においては「小さな目標」の方が多くのメリットがあります。

- 達成しやすい: 短期間でクリアできる具体的な目標は、成功体験を積み重ねやすく、モチベーションの維持に繋がります。「今日も目標達成できた!」という感覚が、次への意欲を生み出します。

- 具体的な行動が明確になる: 「絵が上手くなる」という大きな目標よりも、「今日は顔のパーツのバランスを練習する」という小さな目標の方が、「今、何をすべきか」が明確になり、迷わず行動に移せます。

- 自己肯定感がアップする: どんなに小さな目標でも、それを達成できたという事実は、自信となり、自己肯定感を高めてくれます。「自分もやればできるんだ!」という感覚は、学習を続ける上で非常に重要です。

具体的な「小さな目標」の例

では、具体的にどんな「小さな目標」を立てれば良いのでしょうか? あなたの現在のレベルや課題に合わせて、自由に設定してみましょう。

模写・トレース系:

- 「今日は好きなキャラクターの目を1つだけ、お手本をじっくり見て丁寧に模写する」

- 「今週は、毎日5分だけでも良いから、このポーズ集の手の形を3つトレースしてみる」

練習系:

- 「1週間、毎日欠かさず10分間だけ、まっすぐな線と綺麗な円を描く練習をする」

- 「この参考書の『立方体の描き方』の章を、今週末までに読んで、練習問題をやってみる」

作品制作系:

- 「今月中に、簡単なオリジナルキャラクターを1体デザインして、立ち絵を完成させる」

- 「次のSNS投稿では、いつもと違うアングル(例えば少し俯瞰)のイラストに挑戦してみる」

インプット系:

- 「今日はイラスト技法書を10ページだけ読む」

- 「今週中に、好きなイラストレーターの画集を1冊じっくり見て、良いと思った点を3つメモする」

ポイント: 大切なのは、「今の自分でも、ちょっと頑張れば達成できそう」と感じられるレベルの目標にすることです。そして、目標は紙に書き出したり、手帳に記録したりすると、より意識しやすくなりますよ。

目標を達成したら自分を褒めよう!

どんなに小さな目標でも、それを達成できたら「よく頑張った!」「昨日よりちょっと進歩したかも!」と、自分で自分をしっかりと認めてあげましょう。 この小さな喜びと自己肯定感の積み重ねが、イラスト学習を楽しく、そして長く続けるための何よりの秘訣です。

7.【記憶術】学んだことを忘れない!効果的な復習のタイミングと「描く」実践法

せっかく一生懸命練習して新しい知識や技術を身につけても、時間が経つと忘れてしまっては非常にもったいないですよね。効率的に記憶を定着させ、学んだことを本当に自分の力にするためには、「復習」が欠かせません。

エビングハウスの「節約率」とは?忘却に打ち勝つ復習のヒント

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスの研究で有名な「忘却曲線」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

参考サイト:https://www.amidas.co.jp/client/haken/article/ebbinghaus.php

これは、一度覚えたことをどれくらいの速さで忘れていくかを示したものですが、実はこの研究でより重要なのは「節約率」という考え方です。

「節約率」とは、「一度学習した内容を、期間をおいてから再び完全に覚え直す際に、どれだけ最初の学習時間や労力を節約できたか」を示す割合のことです。

例えば、最初に1時間かかって覚えたことを、しばらくしてもう一度覚え直す際に30分で済んだら、最初の学習に比べて30分節約できた(節約率50%)ということになります。

この研究からわかるのは、「完全に忘れてしまう前に、忘れかける絶妙なタイミングで復習する」のが、記憶を効率的に定着させる上で最も効果的だということです。

イラスト学習での具体的な「描く」復習スケジュール例

イラスト学習においても、学んだ描き方や知識を定着させるためには、定期的に「思い出す」作業、つまり「実際に描いてみる」という復習が非常に重要です。

以下に、復習のタイミングと内容の目安を示します。(これはあくまで一般的な例なので、あなたの学習内容やペースに合わせて調整してくださいね)

学習直後~24時間以内:「おさらい描き」

タイミング: 新しいことを学んだ当日(特に寝る前など、少し時間を置いてからが効果的と言われています)または翌日。

内容: その日学んだこと(例:新しい人体の比率、特定のパース技法、新しい色の塗り方など)を、何も見ずに思い出して描いてみましょう。

難しければ、参考にした資料をもう一度見ながら丁寧に再現してみるのでもOKです。

目的: 短期記憶から長期記憶への移行を促す最初の重要なステップです。すぐに復習することで、記憶の効率が格段に上がります。

学習後2~3日後:「思い出し応用描き」

タイミング: 2回目または3回目の復習として、前回から中1~2日程度空けて。

内容: 以前学んだ知識や技術を使って、少しだけ違うテーマやモチーフで描いてみます。(例:学んだ手の描き方を使って、グー・パーだけでなく、何か物を持った手を描いてみる。学んだパース技法を使って、簡単な室内ではなく屋外の風景を描いてみる、など。)

目的: 単純な記憶の再現ではなく、理解度を深め、応用力を養います。

学習後1週間後:「知識の統合描き」

タイミング: 前回から中3~4日程度空けて。

内容: その週に学んだいくつかの要素(例:顔のパーツの描き方と、簡単な影の付け方)を組み合わせて、一枚の簡単なイラスト(例:影を意識した顔のアップ)を描いてみましょう。

目的: 断片的だった知識や技術を結びつけ、より実践的なスキルへと昇華させます。

学習後2週間~1ヶ月後:「定着確認描き」

タイミング: 前回から中1週間~2週間程度空けて。

内容: 少し前に学んだことを、再度何も見ずに描いてみたり、より複雑なテーマやアングルに挑戦したりします。

もし忘れていたり、うまく描けなかったりしたら、その部分だけ集中的に資料を見返したり、練習し直したりしましょう。

目的: 長期記憶への定着度を確認し、自分の弱点を補強します。

定期的(1ヶ月~3ヶ月ごとなど):「総復習&チャレンジ描き」

タイミング: 記憶がある程度定着してきたら、さらに間隔を空けて行います。

内容: これまでに学んだこと全体を振り返り、それらをフル活用して、少し背伸びしたオリジナルの作品に挑戦してみましょう。

過去に描いた作品と見比べて、自分の成長を実感することも非常に大切です。

目的: 総合的なスキルアップと、さらなるモチベーション維持に繋げます。

このように、最初は短い間隔で復習し、記憶が定着するにつれて徐々に復習の間隔を空けていくのが効果的です。

「完全に忘れてしまう前、少し頑張れば思い出せるかな」というタイミングで、上記のような具体的な「描く」復習を取り入れることで、学んだ知識や技術がより確実にあなたのものになるでしょう。

復習を「苦行」にしない!楽しく続ける3つのコツ

復習が大切だと分かっていても、それが苦痛になってしまっては元も子もありません。

- 完璧を目指さない: 復習の段階で、最初から完璧にできなくても全く問題ありません。「あれ、どうだったっけ?」と思い出す努力をすること、そして再度挑戦する行為自体が重要なのです。

- 時間をかけすぎない: 各復習は、長時間集中して行う必要はありません。15分~30分程度の短時間でも、定期的に行えば十分に効果があります。大切なのは「継続」です。

- 「楽しむ」ことを忘れない: 「やらなきゃいけない」という義務感よりも、「こう描けるようになりたい!」「これが描けたら嬉しいな!」というポジティブな気持ちを大切にしましょう。

練習の中に、自分の好きなキャラクターやモチーフを取り入れたり、描いた絵で簡単な待ち受け画像やSNSアイコンを作ってみたりするのも、楽しむための一つの方法です。

小さな「できた!」や「昨日より上手くなったかも?」という瞬間を味わうこと自体が、学習を続ける大きな力になります。 - フィードバックは参考程度に(選択肢の一つ): もし機会があり、プレッシャーに感じないのであれば、信頼できる友人やイラスト仲間、あるいはオンラインのコミュニティなどで作品を見てもらい、感想やアドバイスをもらうのも、新たな視点やモチベーションを得る良いきっかけになることがあります。

ただし、これはあくまで選択肢の一つです。フィードバックを求めることがストレスになるなら、無理にする必要は全くありません。自分のペースで、自分が納得できる学習を進めることが最も重要です。

8.まとめ:楽しみながら、自分を信じて「続ける」ことが一番の近道!

イラストが上達するための「基本的な考え方」について、様々な角度からお話ししてきました。

- 上達の基本は「よく見て」「たくさん描いて」「しっかり考える」という3つの柱をバランス良く育てること。

- 「わかる」と「描ける」の間には必ず溝があることを理解し、焦らず、実際に手を動かすことでその溝を埋めていこう。

- イラスト学習は、言語やスポーツ、料理など、私たちが経験してきた他の多くの「学び」と共通する点がたくさんある。難しく考えすぎないで!

- 「小さな目標設定」で達成感を積み重ね、モチベーションをコントロールしよう。

- 学んだことは、効果的なタイミングで「描いて」復習することで、確実に自分の技術として定着する。

一番大切なのは、特別な才能を嘆いたり、他人と比較して落ち込んだりするのではなく、楽しみながら、そして「自分も必ず上手くなれる」と信じて「続ける」ことです。

焦らず、一歩一歩、あなたのペースで進んでいけば、必ず描けるものは増えていきますし、描くこと自体がもっともっと楽しくなるはずです。

小さな「できた!」を喜び、昨日より少しでも上手くなった自分を褒めてあげてください。

もし気が向けば、SNSやオフラインの場で同じ趣味の仲間と交流してみるのも、新しい刺激やモチベーションに繋がるかもしれません。

もちろん、無理にコミュニケーションを取る必要はなく、ご自身のペースでイラストを楽しむことが何よりも大切です。

この記事が、あなたのイラスト学習の不安を少しでも和らげ、楽しく上達していくための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。応援しています!